Hier

die Übertragung der französischen Schularbeit ins Deutsche:

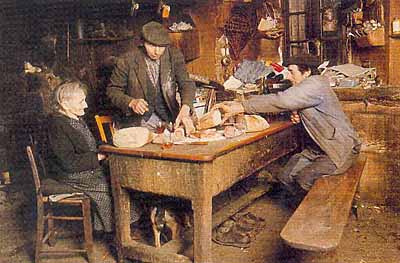

Germain Derocles, 65 Jahre, pensionierter Bauer und unverheiratet, lebt

mit seinem Bruder Aimé in zwei riesigen Häusern. Das einzige

Mal in seinem Leben, das Germain weiter weg von Valousset gekommen ist

als bis zur nächsten Stadt, war, als er in Österreich in die

Gefangenschaft gekommen ist. Diese Erfahrung, vier Jahre weg von seinem

Dorf zu sein, hat ihm eine gewisse Lebensweisheit vermittelt, und nichts

aus jener Zeit hat er je wieder vergessen. Seine Eltern waren in ihren

Ansichten sehr beschränkt (wie er fand), und so waren sein Bruder

und er in einer systematischen Ablehnung alles Neuen erzogen worden.

Zum Beispiel wollte der Vater von Germain und Aimé nicht, daß

Germain Autofahren lernt, und heute, wo Aimé ernsthaft erkrankt

ist und es kein einziges Transportmittel in der Gemeinde gibt, ist er

abhängig vom guten Willen hilfsbereiter Bauern, wenn er in die

Stadt muß.

Germain ist der einzige weit und breit, der sich nicht um die Sommerzeit

kümmert, so wie er auch der einzige ist, der keinen elektrischen

Strom hat – das macht ihm alles nichts aus. Die Sparsamkeit ist

in den Menschen tief verwurzelt; nie wird man die alten Leute hier anders

als auf einem Holzfeuer kochen sehen, und ihr Wohnraum bekommt sein

Licht von einer 20-Watt-Birne. Der Lebensmittelhändler hat uns

gesagt, diese hier benutzten Lampen bekäme man nur noch in der

Ardèche. Die Leute sind aber nicht geizig, nur sehr sparsam.

Sie sind freigiebig und teilen großmütig. Manchen Fortschritt

haben aber auch die Älteren mit der Zeit akzeptiert: als ersten

Schritt ließen sie meist fließendes Wasser bis ihren Häusern

legen. Wenn sie älter wurden und nicht mehr zum fünf Kilometer

entfernten Dorf gehen konnten, um ihre Wäsche zu waschen, kauften

manche sogar eine Waschmaschine.

Germain erzählt:

"Oh, der Berg hat sich völlig verändert. Als wir jung

waren, war das Dorf noch nicht so tot wie jetzt. Die Holzschuhe klapperten

auf dem Kopfsteinpflaster und hallten von den hölzernen Fußböden;

man hörte überall die Stimmen von Menschen und von Tieren,

ja wirklich, das Dorf lebte noch... Jetzt gibt es nur noch 17 Menschen,

wo es doch früher ungefähr hundert waren. Jeder lebte von

den Produkten seines Landes, und diejenigen, die kein Land hatten, waren

sehr arm und lebten als arme Schlucker. Sie arbeiteten mühevoll

für andere, und wenn sie dazu nicht mehr in der Lage waren, lebten

sie von der Barmherzigkeit anderer - falls sie keine Kinder hatten,

die sich um sie kümmerten... Wir haben Familien gekannt, höher

in den Bergen, die so arm waren, daß sie nicht einmal Betten hatten,

um darin zu schlafen. Sie schliefen auf Gras oder auf Farnstreu. Das

war wirklich elende Armut. Zum Glück hatten die meisten Menschen

irgendetwas, wovon sie karg, aber anständig leben konnten.

Der Berg war in dieser Zeit noch gut versorgt; man muß sich vorstellen,

daß jeder Grashalm seinen Platz hatte; kein einziger Brombeerstrauch

hatte Zeit oder Platz zu wachsen. Auf den Hügeln des Bergs waren

Äcker angelegt, Terrassen (Faisses), die durch Steinmauern gestützt

wurden – Steine, die unsere Vorfahren aus den großen Felsen

zu brechen wußten. Sie bauten wahre Meisterwerke, völlig

ohne Zement. Jede Terrasse wurde mit der nächsten durch kleine

Treppen von höchstens 30 oder 40 Zentimetern Breite – um Platz

zu sparen – verbunden. Zu dicke Menschen mußten sie seitlich

herauf- oder heruntergehen, aber zu dicke Menschen gab es zu dieser

Zeit auch nicht viele.

Jedes Stückchen boden hatte seine Bestimmung, nichts lag brach,

wenn es nicht zwingende Gründe dafür gab. Jeder Baum wurde

auf eine Stelle gepflanzt, über die man lange nachgedacht hatte:

Mit Vorliebe an den Rand der Faisses, um den Ackerbau nicht zu behindern.

Daß das Pflücken der Früchte dadurch nicht einfacher

wurde, nahm man in Kauf.

In den Feldern war damals kein Ginster und kein Farn zu sehen, während

heute alles erstickt und die Wege überwuchern, so daß man

ohne Baummesser gar nicht mehr durchkommt. Früher holte man diese

Pflanzen hoch oben von den Bergweiden und mußte sogar dafür

bezahlen. Aus Farn wurden Matratzen gemacht, Ginster brauchte man, um

Feuer anzumachen, Licht zu geben oder Besen herzustellen. Bei uns zuhause

steckte meine Mutter einen Ginsterzweig an, wenn sie des Abends die

Suppe auftrug, und wir mußten unsere vollen Teller leer essen,

bevor der Ginsterzweig heruntergebrannt war – ansonsten mußte

man alleine im Dunkeln beim Schein des Feuers weiteressen, oder aber

den Rest der Suppe bis zum folgenden Morgen stehenlassen. Das heißt

Sparen! Ginster war für die Beleuchtung nicht zu teuer, Öl

aber wohl!

Die Arbeit als Fuhrmann

Mein Vater arbeitete als Fuhrmann für das Dorf. Er stand morgens

um vier Uhr auf und zog mit den Mauleseln Richtung Largentière.

Weil es bis zu unserem Dorf noch keinen Weg gab, ließ er den Wagen

immer in unserer großen Scheune am Wegrand drei Kilometer vor

dem Dorf zurück, das war dann der Endpunkt. Von da aus mußten

die Waren auf dem Rücken eines Maultieres transportiert werden

– für die, die es sich leisten konnten, oder auf dem Rücken

eines Menschen, für die Allerärmsten. Aus unserem Dorf brachte

mein Vater die wenigen Waren weg, die wir verkaufen konnten – ein

bißchen Mehl, Wein, Gemüse, Geflügel oder Schweine,

die einige Dorfbewohner zum Verkaufen mästeten. Aus der Stadt brachte

er Produkte mit, die wir im Dorf nicht selbst herstellen konnten und

die wir früher oder später doch kaufen mußten. Die wichtigste

Fracht bestand aus verschiedensten Baumaterialien. Manchmal nahm er

auch Passagiere mit, aber man durfte es nicht eilig haben, denn er hielt

bei jeder kleinen Kneipe unterwegs an (und das waren so ungefähr

fünfzehn), auf dem Hinweg ebenso wie auf dem Rückweg, einmal,

um zu sehen, ob es etwas für ihn zu tun gäbe, aber auch, weil

er unmöglich vorbeifahren konnte, ohne zu halten und ein "canon"

(ein Gläschen) zu trinken. Es kam sogar vor, daß er den ganzen

Tag schwer gearbeitet hatte und im Dunkeln nach Hause kam, und alles,

was er verdient hatte, war vertrunken. Aber es zwangen ihn auch die

Umstände dazu, es ging nicht anders, wenn man es jedem recht machen

wollte.

Arbeit auf dem Hof

In all dieser Zeit arbeitete meine Mutter hart auf dem Bauernhof, und

wir halfen ihr, so gut wir konnten. Aber obwohl wir einen der größten

Bauernhöfe der Gegend hatten, waren wir nicht reich. Wir, die Söhne,

wollten nicht so wie unser Vater Fuhrmann werden, und so haben wir uns

Ziegen und Schafe zugelegt. Mein Bruder war der Hirte und ich arbeitete

mehr auf den Äckern.

Ein Hirte für alle

Wir hatten ungefähr hundert Tiere, die jeden Tag gehütet werden

mußten. Mein Bruder liebte es, mit den Tieren unterwegs zu sein,

und er ist sehr früh von der Schule abgegangen, um nur für

die Tiere da zu sein. Wir machten nicht mit bei dem Weidesystem des

Dorfes, wo abwechselnd gehütet wurde – dazu hatten wir selbst

zu viele Tiere. Aber das System war so interessant, daß ich Euch

davon erzählen werde:

In der Zeit, als es noch viele Schafe im Dorf gab, hatten wir einen

Hirten, der sie nach oben auf die Weiden brachte, um dort zu "übersommern".

Wenn die Herde loszog oder auch zurückkam, war das jedes Mal ein

prächtiges Schauspiel. Alle Menschen aus dem Dorf brachten ihre

Tiere zum steinernen Kreuz am Ende meines Weges. Jeder hatte die schönsten

Tiere mit Wolle und roter Farbe geschmückt. Man hing ihnen auch

Glocken um. Manche Familien hatten mehr als fünfzig Glocken –

das war unsere Art von Luxus. Es gab nichts Schöneres, als zu sehen,

wie diese Herde, so um die 1000 bis 2000 Tiere, sich in Bewegung setzte.

Der Hirte blieb oben, bis der erste Frost einsetzte. Die Jüngeren

aus dem Dorf brachten ihm abwechselnd sein Essen, oft barfuß,

denn mit Holzschuhen läßt sich nicht gut klettern, und die

guten Schuhe durften nicht verschlissen werden.

Als im Dorf immer weniger und immer ältere Menschen wohnten, wollten

sie keinen Hirten mehr für ihre Tiere bezahlen. Da hat dann von

jeder Familie einer jweils abwechselnd das Hirtenamt übernommen.

Wenn der diensttuende Hirte ein Signal hören ließ –

er blies auf einem Kuhhorn – dann verließen alle Ziegen ihre

Ställe und versammelten sich auf dem Dorfplatz, begleitet vom Geblaff

der Hunde. Dieses rundum gehende Hirtenamt funktionierte in unserem

Dorf so gut, weil hier die Menschen gut miteinander umgingen. Es gab

viel Nachbarschaftshilfe. Wir haben immer noch ein System, das Städter

nur erstaunen lassen kann: Wir haben z.B. einen Maulesel nur zur Hälfte

oder zu einem Drittel. Warum sollten wir pro Familie ein Maultier haben,

wenn man es genausogut mit einer oder zwei Familien teilen kann? Wir

brauchen es ja nicht ständig, und so werden die Kosten vermindert.

Heute noch hat das Dorf ein halbes Maultier. So könnt ihr die Menschen

hier auch darüber reden hören, daß sie ein halbes Schwein

schlachten, was Städter sicher sehr komisch finden. Aber die meisten

Menschen sind hier jetzt zu alt, um in einem Jahr ein ganzes Schwein

zu essen, darum tun sie sich mit einem Nachbarn zusammen.